●マンドリンの生まれと伝来

古代アラブ地域で生まれた弦楽器「リュート」を祖先とし、17世紀初頭にイタリアで製作されたといわれ、ヴァイオリン・ギターなどとほぼ同様の伝統を持っています。

弦楽器の祖先「リュート」 |

|

|

イタリア歌劇が栄えていた1600年代前半、優秀な楽器職人がイタリア各地に現れ、1620年頃には初期のマンドリンと呼べる楽器が製作されたと言われています。

パスクワーレ・ヴィナッチャ(1808-1882)(※1806-1885の説もある)が鋼鉄製の弦を張るマンドリンを製作し、ほぼ現代の形となりました。 |

マンドリンが描かれた中世の絵画 |

●クラシック楽器としてのマンドリン

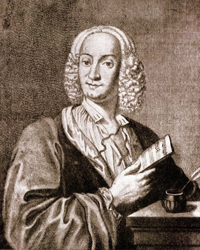

17世紀頃からマンドリンはオーケストラの協奏曲でも使用されるようになりました。ヴィヴァルディ(1678-1741)が作曲した「マンドリン協奏曲 ハ長調」「2つのマンドリンの為の協奏曲 ト長調」「協奏曲 ハ長調」は現代に楽譜が正確に残る最初のマンドリン協奏曲であり、現代のオーケストラでも演奏されます。

オペラがヨーロッパ中に盛んになると、マンドリンの音には「恋人の窓辺で歌い愛を告白する」セレナードの意味が与えられ、モーツァルト(1756-1791)のオペラ「ドン・ジョヴァンニ」をはじめとして効果的に使用されるようになりました。この頃、特にパリの貴族階級にはマンドリンが大流行となっていました。 |

アントニン・ヴィヴァルディ |

その後、ベートーヴェン(1770-1827)、パガニーニ(1782-1840)がマンドリンの為の作品を作曲しております。管弦楽作品の中でもマーラー(1860-1911)「交響曲第7番 ホ短調」「交響曲第8番 変ホ長調(千人の交響曲)」、レスピーギ(1879-1936)「交響詩『ローマの祭り』」、ウェーベルン(1883-1945)「管弦楽の為の5つの小品」などでマンドリンが使用されております。

●マンドリンの発展に尽力したイタリアの巨匠と王妃

カルロ・ムニエルと

ラファエレ・カラーチェ |

ナポリに生まれ、作曲家・演奏家として活躍したカルロ・ムニエル(1859-1911)は、マンドリンの為の数々の演奏法を考案し、同時に教則本の編纂に力を入れ、マンドリン演奏技術の基礎を築き上げました。

また、「マンドリン・マンドラ・マンドロンチェロ・マンドローネ・ギター」による合奏形式を考案し、マンドリンを独立した弦楽合奏楽器にすることを試みました。

同じくナポリで楽器製作者の家に生まれたラファエレ・カラーチェ(1863-1934)は演奏・作曲・楽器製作・楽器/楽譜販売に携わり、マンドリンの表現能力と芸術的水準を高めることに成功しました。

ローマに生まれたチェロ奏者のマリオ・マチョッキ(1874-1955)はフランスで普及していたマンドリンオーケストラに魅せられ、マンドリンオーケストラの為の作曲・指導に尽力しました。1905年に発刊した音楽誌名「L'Estudiantina」は、フランスを中心にマンドリンオーケストラを意味する呼び名でもありました。

|

また、イタリアは1861年に国家統一が成されましたが、この愛国主義的な風潮の中でイタリアオペラ以外の音楽を異端視する空気がありました。

1878年に即位したイタリア国王ウンベルト1世の妃マルゲリータ(1851-1926)は広く芸術を愛し、優秀な楽団を宮廷付にすることで、このような風潮から音楽家を庇護していきました。

1880年フィレンツェに設立された「王妃マルゲリータ合奏団」の運営には皇室からの相当の資金援助があったと言われ、マンドリン製作依頼を受けたヴィナッチャや、指揮者を務めたムニエル達にとって、後のマンドリンオーケストラを発展させていくための大きな基盤となりました。

「ピッツァ・マルゲリータ」の生みの母という顔も持つ王妃マルゲリータですが、イタリアマンドリンオーケストラの発展への寄与を思えば、イタリアマンドリンの育ての母とも呼べるでしょう。 |

マルゲリータ王妃 |

イタリアに始まったマンドリンオーケストラはその後様々な形を取り、ドイツ・フランス・アメリカ・オーストラリア・日本などで独自の発展を遂げていきます。

●マンドリンの日本伝来

明治の文明開化とともに西洋楽器の一つとして流入したマンドリン。1894年の「義勇奉公報国音楽会」にて四竈(しかま)訥治(とつじ)(1854-1928)がマンドリン・ヴィオラ・ハープの三重奏で「八千代獅子」を演奏したのが日本人初の公開演奏と言われております。

本格的な普及は、東京音楽学校の講師であった比留間賢八(1867-1936)がイタリア人のアッティレ・コルナティにマンドリンを学んで1901年に帰国、マンドリン・ギター塾を開いたことが契機となりました。日本のマンドリン熱はまたたく間に広がり、2年後には国産のマンドリンが製作されるほどになります。

比留間の指導により1905年に学習院で日本初のマンドリン合奏団を設立し、その後次々に大学マンドリン部が誕生していきます。このようにして生まれた大学マンドリンオーケストラが日本のマンドリン音楽を牽引することとなり、日本独自の爆発的な人口拡大を遂げていきます。 |

比留間賢八 |

●新たなマンドリン音楽の台頭

大規模な学生マンドリンオーケストラの活動に呼応して、管打楽器を含んだ大編成の作品が作曲されるようになり、鈴木静一(1901-1980)・服部正(1908-2008)・久保田孝(1942-)などがマンドリンオーケストラのために意欲的な作品を発表していきました。

一方で、音楽の多様化や少子化の影響により、マンドリンクラブの人数縮小という現実にも直面しております。

そのような中で、既存のマンドリンオーケストラという枠組みにこだわらず、独奏・二重奏・四重奏・少人数アンサンブルといった編成を活かした演奏、あるいはクラシックのスタイルを離れてポピュラーミュージックの要素を取り入れた作品が発表されるようになりました。

動画共有サイトの活用など、国境や時間を超えて新たな形で提供されるマンドリン演奏は、今まさに次の可能性を示そうとしている時期なのではないでしょうか。

|